« Pas spécialement poétique »

Nathalie Quintane, Christophe Tarkos

et la dé-spécialisation de la poésie (1992 - 2019)

Lire un résumé

Introduction générale

- le liturge (et sa gamme non-apophantique

: prière, ordre, menace) ; - le clerc (et son service des textes : glose, commentaire) ;

- le poète archaïque, véhicule d’une parole sans auteur (ni sujet de la compétence, ni sujet de la connaissance, mais fonctionnaire d’un texte qui ne lui appartient pas).

- Le poète contemporain ne peut jamais paraître qu’en costume de poète.

- Ce costume est nécessairement tissé d’autres habits sociaux.

- radicalisée : le poète n’est qu’un support désincarné, une tringle d’exposition ou un mannequin d’essai des costumes sociaux ;

- et atténuée, dans une respécification du rôle du poète empruntant au schème archaïque : le poète, faisant corps avec le costume de l’authentique penseur, est porteur ou véhicule d’un message essentiel à la communauté.

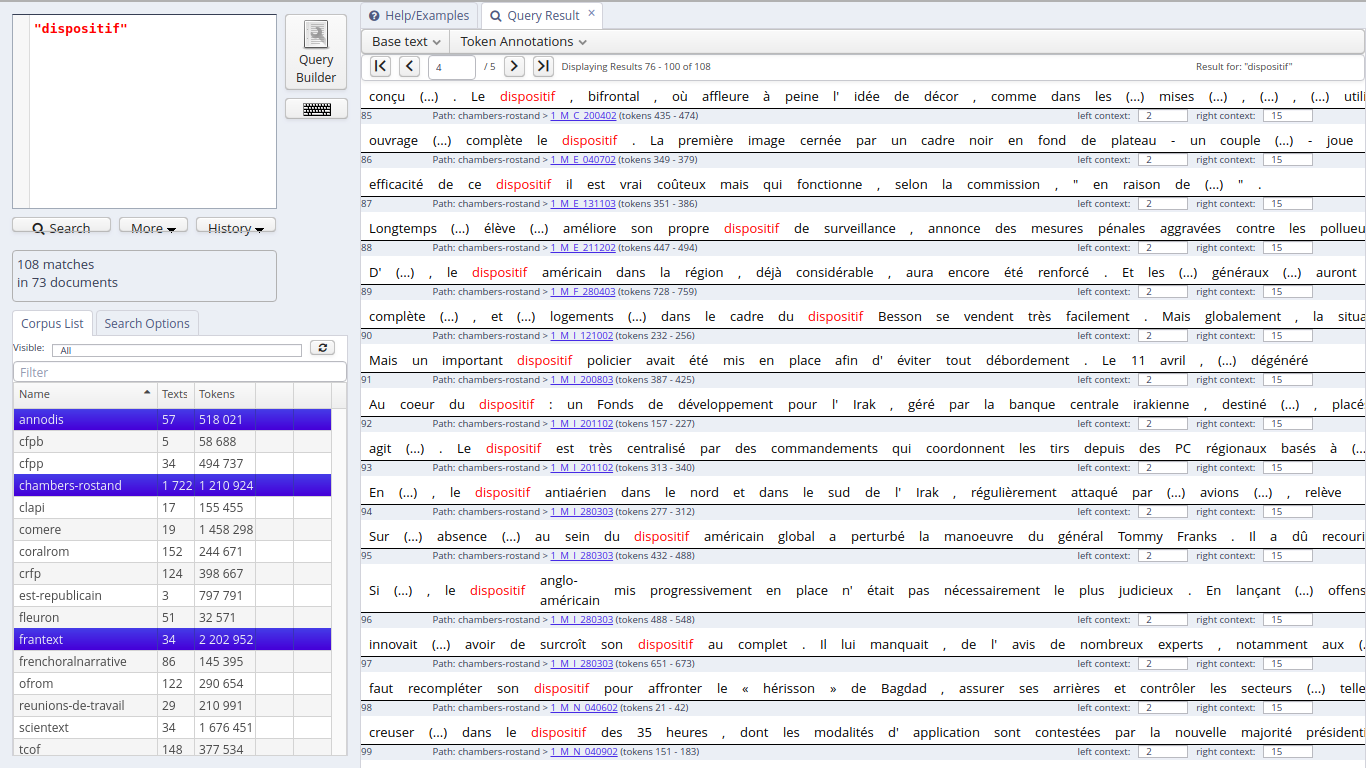

- ce que Quintane a appelé, au dos de Chaussure, la poésie « pas spécialement poétique » – de celle « qui ne se force » ni à en être, ni à ne pas en être (on n’est jamais poète : on joue à l’être) ;

- ce que Jean-Marie Gleize a appelé la

« postpoésie » – mais encore faut-il rappeler la valeur singulière de ce post : il désigne le moment où, une fois le terme admis ou rejeté, reste« ce qu’on peut continuer d’appeler “poésie”, si on veut » .

- En un sens, Tarkos est, s’il en est, un poète-qui-cherche-à-l’être ; il adhère à son objet (la poésie ou autre), l’embrasse dans un grand oui initial

, semble célébrer la complexité cosmique des objets les plus simples . - Quintane, elle, n’assume fonctionnairement ni missionnairement l’étiquette de « poète », mais s’en affuble tactiquement dans divers contextes où le terme est susceptible de surprendre, de jouer la diagonale, de déplacer les lignes. On peut affirmer que pour elle, tout poète qui « cherche » – à-l’être ou à-ne-pas-l’être – appartient au domaine de la poésie qui se force

.

- l’usage constituant prime le sens institué (les coups redéfinissent les limites du game) ;

- les vouloirs/pouvoirs-dire dépendent des vouloirs/pouvoirs-ouïr (les mouvements sont relatifs aux autres mouvements, sur et autour des tables de jeu) ;

- les valeurs lexicales dépendent de l’état des mises et des tactiques en cours plus que d’un intangible et disponible trésor de la langue ;

- le courant de la langue navigue parmi les tables, traverse sans les transcender les différents genres, jeux, corpus, « registres » où le sens s’est fixé dans une règle.

- Vous n’auriez pas une question plus petite ?

- le caractère procéduriel d’un tirage au clair, de la position d’une question, d’un dégrossissement de ce que Quintane appellerait un

« embarras de pensée »

et

- le caractère processuel d’une parole impromptue et cursive, qui se cherche et s’explore ex tempore, visant à faire discours du cours sans reconduire celui-là aux fers grammaticaux et à la cellule lexicale du sens,

1. lire dans le détail, attentivement, extensivement

2. parcourir rapidement, survoler légèrement. L’anglais est ici du latin tardif – per-usare : faire un usage traversant. Péruser un texte, c’est faire son deuil de la bonne focale et d’un accès à la totalité, et décider de la primauté de l’usage ordinaire sur l’idéal de la lecture cléricale informant l’

1. La question-si

Introduction : La question-de-la-poésie

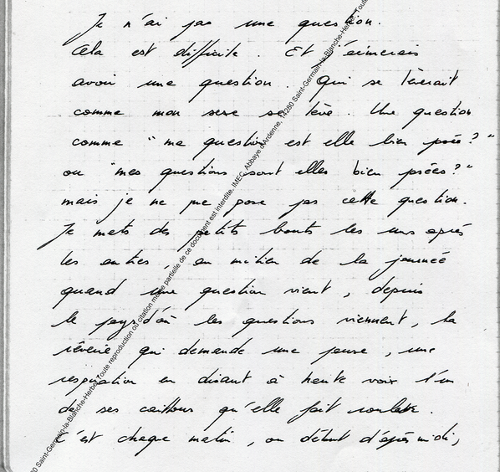

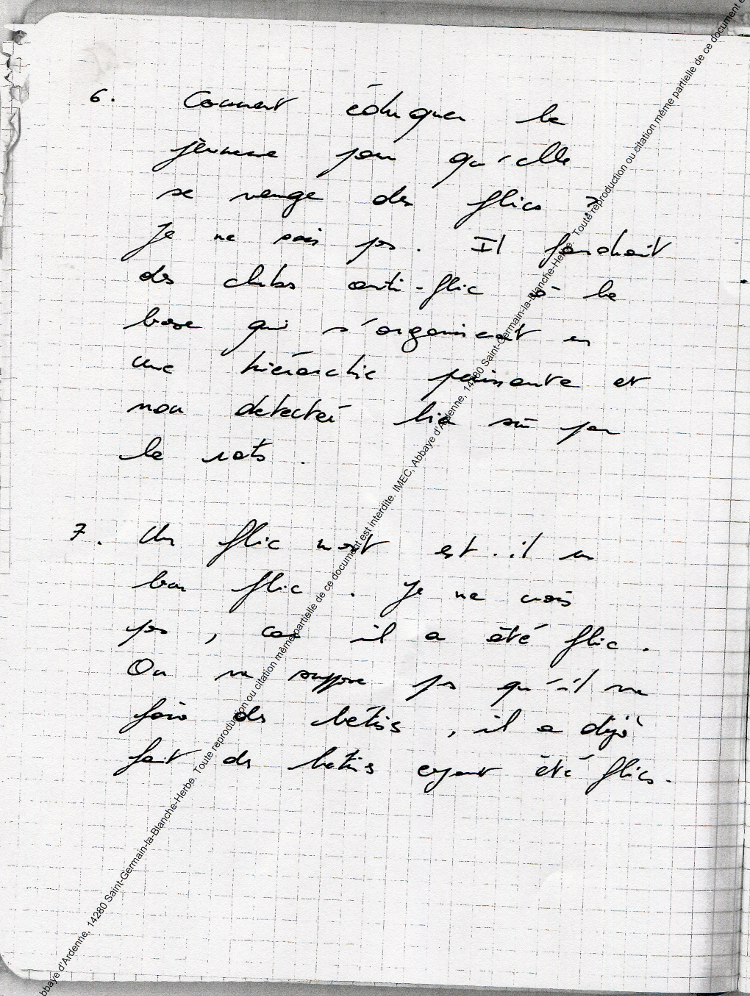

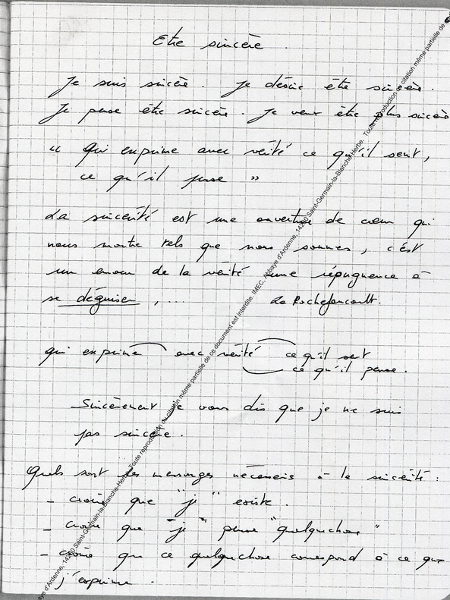

Qu’en serait-il d’une question qui n’impliquerait pas de réponse ? Elle ne diviserait pas le monde en deux : la demande, la réponse ; elle se tiendrait d’emblée en leur milieu, éclatante de leur contradiction, et cependant fermée à la discontinuité que la contradiction engendre. Pareille question ne saurait pas ce qu’elle est, car niant sa nature et se niant elle-même, elle se contenterait justement d’être ce qu’elle est. Page d’un carnet de Tarkos (« organisation II », IMEC, boîte TRK3, ca. 1989) où celui-ci écrit : « Je n’ai pas une question. Cela est difficile. Et j’aimerais avoir une question. Qui se lèverait comme mon sexe se lève. Une question comme “ma question est-elle bien posée ?” ou “mes questions sont-elles bien posées ?” mais je ne me pose pas cette question. Je mets des petits bouts les uns après les autres, au milieu de la journée quand une question vient, depuis le pays d’où les questions viennent, la rêverie qui demande une pause, une respiration en disant à haute voix l’un de ses cailloux qu’elle fait rouler. […] Sans une question, le problème est d’agencer les idées, les mots, les constructions logiques, les jalons de la quête. Vous me direz, vivons sans la quête. Oui oui bien sûr… »

Page d’un carnet de Tarkos (« organisation II », IMEC, boîte TRK3, ca. 1989) où celui-ci écrit : « Je n’ai pas une question. Cela est difficile. Et j’aimerais avoir une question. Qui se lèverait comme mon sexe se lève. Une question comme “ma question est-elle bien posée ?” ou “mes questions sont-elles bien posées ?” mais je ne me pose pas cette question. Je mets des petits bouts les uns après les autres, au milieu de la journée quand une question vient, depuis le pays d’où les questions viennent, la rêverie qui demande une pause, une respiration en disant à haute voix l’un de ses cailloux qu’elle fait rouler. […] Sans une question, le problème est d’agencer les idées, les mots, les constructions logiques, les jalons de la quête. Vous me direz, vivons sans la quête. Oui oui bien sûr… »- Les définitions selon l’espèce donnent une idée de ce que peut être une poésie

« spécialement poétique » : celle-ci appartient à un champ technique et culturel (artistique, plus précisément musical, mais aussi linguistique, mais encore épistémologique ou mnémotechnique), et tient le plus souvent d’une technique et culture de soi (lifestyle, hygiène, disposition mentale, état psychique, ascèse, exercice spirituel ou anamnestique). Elle combine volupté aristocratique (le plaisir à…, le sans prix) et condition tragique du révolutionnaire (aliénation, damnation, capacité, contrariée par le monde, à engendrer des mondes). - Les définitions selon le propre sont à la fois d’une grande diversité et d’une grande monotonie : assertoriques et suggestives, proclamatoires et propitiatoires, ce sont des définitions-de-la-poésie en costume de poète, qui semblent imiter le geste instituteur, la frappe sèche, le hiératisme de leur héros. Comme s’il fallait, en jouant à son tour au vieux jeu de la définition, participer du tapage qui fait bourdonner ce terme central et creux, « poésie », depuis le fond des âges, la cime de l’âme ou l’harmonie des sphères.

« n’est pas une solution » mais un problème (Philippe Castellin) ;

« n’est pas belle » mais « horrible »,

« n’est rien de charmant » mais « d’abominable » (Raoul Hausmann) ;

« n’est pas une chose rassurante » mais « une aventure colossale » (Eugène Guillevic) ;

Pour qui n’a ni personnalité ni émotions, l’aventure s’arrête ici. (Capture d’écran du jeu télévisé de survie libre-et-non-faussée « Koh-Lanta »)

Pour qui n’a ni personnalité ni émotions, l’aventure s’arrête ici. (Capture d’écran du jeu télévisé de survie libre-et-non-faussée « Koh-Lanta »)« n’est pas une forme de lâcheté de l’émotion, mais une évasion de l’émotion ; n’est pas l’expression de la personnalité, mais une évasion de la personnalité (mais, bien entendu, seuls ceux qui ont de la personnalité et des émotions savent ce que cela signifie vouloir échapper à ces choses) » (T. S. Eliot)

se méfier de ce que

« Pourtant, cachée à l’intérieur de ce terrible trésor de la langue linnéenne, se trouve en secret, rayonnante, la patate douce. » (

« Pourtant, cachée à l’intérieur de ce terrible trésor de la langue linnéenne, se trouve en secret, rayonnante, la patate douce. » (- quels sont les traits spécifiques de la poésie comme « psychologie » (au sens restreint de Quintane : communauté de souci, champ d’inscription et milieu d’adresse) ? 1.1

- quel est l’objet spécifique de la poésie comme mode d’appréhension et de conception ? 1.2

- quels sont les caractères spécifiques de la poésie comme pratique, à la fois par rapport à la littérature en général, et par rapport à la pratique ordinaire du langage ? 1.3

1.1. R.R., un passage en revue

Je suis toujours un peu étonnée par cette idée que « nous n’aurions pas parlé ». Pour moi, les revues valent préfaces (ou postfaces). […] Alors voilà : il y a bien des revues mais on n’arrive pas à faire revue, on n’arrive pas à faire groupe, on n’arrive pas à faire tract, à faire formule, à faire déclaration collective et même pas déclaration individuelle. Bref : on est dans la merde.Introduction : Diviser la question-de

- d’un côté, une micrologie du champ – un champ vaste mais homogène, constant dans son souci (notre question, celle de la poésie) ;

- de l’autre, la macrologie suscitée par le sentiment d’un kairos – discours double, en France, à la toute fin du 20e siècle : protagonique (la situation actuelle et nos tâches) et apologétique (vive la crise).

- fondamentale (la question dont la poésie procède)

- mais appliquée (la question à laquelle la poésie procède, qu’elle « processe »),

- pas nettement transitive (≈ la question qui produit la poésie),

- ni tout à fait appositive (≠ la notion de poésie)

- ni tout à fait oblique (≠ l’envie de poésie),

- d’apparence génitive, mais d’un génitif trouble :

- propriété : la question propre de la poésie ;

- possession : la question hantée par la poésie ;

- dépendance : la question placée sous le rapport ou la tutelle de la poésie ;

- pertinence : la question adaptée à la poésie ;

- congruence : la question ajustée à la poésie.

- le Rätsel (l’énigme posée par la poésie, sa colle),

- le Fall (le cas fait de la poésie, et de là peut-être sa cause à plaider)

- la Frage (l’enjeu du procès de la poésie, le cadre élargi du litige, la question posée par son cas),

- la Fragestellung (la pose de cette question, son effort de formulation),

- et maximalement la Sache (la grande affaire, le dont-il-est-question, l’anti-quelconque, le quod-non-libet, le tout-sauf-tout-ce-qu’on-veut

. « C’est comme Dieu »).

- Rätsel par souci de la poésie,

- Fall par procès ou cause de la poésie,

- Frage par question de la poésie,

- et Fragestellung par l’expression pose de la question, plutôt que par celle, traditionnelle, de position de la question, à la fois pour éviter la confusion avec le sens plus général (position théorique ou philosophique dans un débat), et pour profiter d’une autre polysémie :

- La pose de la question-de-la-poésie comme travail de parqueterie, de carrelage, de revêtement (constitution d’un sol praticable par nivellement et recouvrement de l’ancien) ;

- La pose de la question-de-la-poésie comme placement d’une pièce sur un plateau de jeu (performance éristique, agonistique du premier coup dans le game) ;

- La pose de la question-de-la-poésie comme installation d’un garde, d’une sentinelle, d’un soldat en faction (dispositif de défense de la poésie contre ses abuseurs ou ses mauvais chérisseurs) ;

- La pose de la question-de-la-poésie comme adoption d’une attitude figée dans le but de suggérer ou d’afficher une position plus fondamentale (l’exercice qui consiste à poser se posant la question-de-la-poésie étant devenu commun au cours du 20e siècle).

- On traduira généralement Sache, après Quintane, par « grande affaire ».

- poésie-vocable (à la fois terme de référence et tutelle patronnante) ;

- poésie-Idée (invariant précédant et contraignant tout artefact) ;

- poésie-pratique (activité transformatrice de son sujet, non nécessairement orientée vers la production de « poèmes ») ;

- poésie-milieu (sociotope, champ, où s’écrit, s’écoute, se lit publiquement, de la poésie, et se pose sa question) ;

- poésie-patrimoine (mille-feuille des manifestations historiques de poésie-Idée, poésie-pratique, poésie-genre, etc.) ;

- poésie-genre (catégorie littéraire reconstituée d’après poésie-patrimoine, et constitutive d’une inscription au présent dans cette classe).

[…] Ça continue. Ça va continuer, ce n’est pas impossible. Il y a quelque chose qui va, qui va et qui va et qui dure et qui dure. Quelque chose n’arrête pas de continuer, qui va aller encore et qui dure. Quelque chose qui peut continuer comme ça. […] Cela ne veut pas s’arrêter. Cela continue. C’est incroyable. Ça va durer. Ça peut durer encore comme ça.

- devant l’impureté ou la saturation de ses « utilisations », lâcher le terme, s’en émanciper ;

- en faire une autre « utilisation », participer au jeu de la poésie, prendre part à l’inflation des discours sur la poésie : s’en faire utilisateur.

- ils ont en tête un corpus de phrases où poésie-vocable est joué en sujet ou en prédicat essentiels (la poésie est… ; faire de la poésie c’est…) ;

- ils ont conscience de l’instrumentation de poésie-Idée à des fins de maintien de l’ordre (ceci est de la poésie ; cela n’en est pas) ;

- ils observent l’extension presque maximale de poésie-pratique sous l’adjectif et le substantif élargis de poétique et de poésie (des films poétiques ; la poésie du quotidien) ;

- ils ont une connaissance assez précise de poésie-patrimoine ;

- et notamment de cette partie de poésie-patrimoine qui n’a cessé de faire de la poésie contre les règles instituées par la catégorie poésie-genre ;

- de poésie-milieu ils connaissent les codes et les tons, sont familiers du microcosme et des micrologies.

- la poésie est leur outil ou leur véhicule (la poésie n’est pas leur fin) ;

- leur rapport à la poésie est instrumental, transitif (opératoire et manipulatoire, pratique et expérimental) ;

- leur position dans le champ est moyenne : ni de maîtrise (autorité disciplinaire, virtuosité générale) ni de servitude (rapport aliéné d’usager ou de consommateur), mais d’impéritie relative (ou de relative habileté) ;

- leur rapport à la poésie est

« empirique, ponctuel » , voire nonchalant : ils n’habitent pas en poésie, ils y circulent, se ménagent la possibilité d’en sortir, d’y rentrer, de ne faire qu’y passer.

- ils en profitent (ont autre chose en vue) ;

- ils sont infidèles au terme, insincères dans leur relation à la chose ;

- la poésie, ils cherchent à la refaire ou à nous refaire d’elle ;

- la célébration béate de la poésie, fondée sur poésie-Idée, qui ne doute pas de son nom ;

- la célébration critique de la poésie, qui récuse le terme pour poursuivre l’objet.

- d’un côté, le pôle versus d’une poursuite (de l’œuvre des avant-gardes historiques) ou d’une lutte progressiste (parfois dite « formaliste », contre un oubli des formes devant l’évidence de l’expression, voire contre un oubli du pulsionnel devant l’évidence du sentimental) : « ça va continuer » contre ou en dépit de soi-même ;

- d’un autre, le pôle rursus d’une poésie fidèle à une idée immémoriale d’elle-même – inspirée, lyrique, suggestive jusqu’à l’effacement : « ça va continuer comme ça », avec et à l’aide de soi-même.

1.1.1. Une micrologie pour un microcosme

[L]es fils ou les pères mineurs, les filles ou les mères mineures, ont rempli quelques cahiers pas destinés en mélangeant un peu tout : bribes de Grands Écrivains, journalisme, poésie (etc.). Autrement dit, le travail est déjà fait.1.1.1.1. Une micrologie…

Questions : quels héritages révisent aujourd’hui vos revues ? Quels effectifs inspectent-elles ? De quel spectacle sont-elles la scène improvisée ? […] À quoi servent, chers amis, vos revues ?

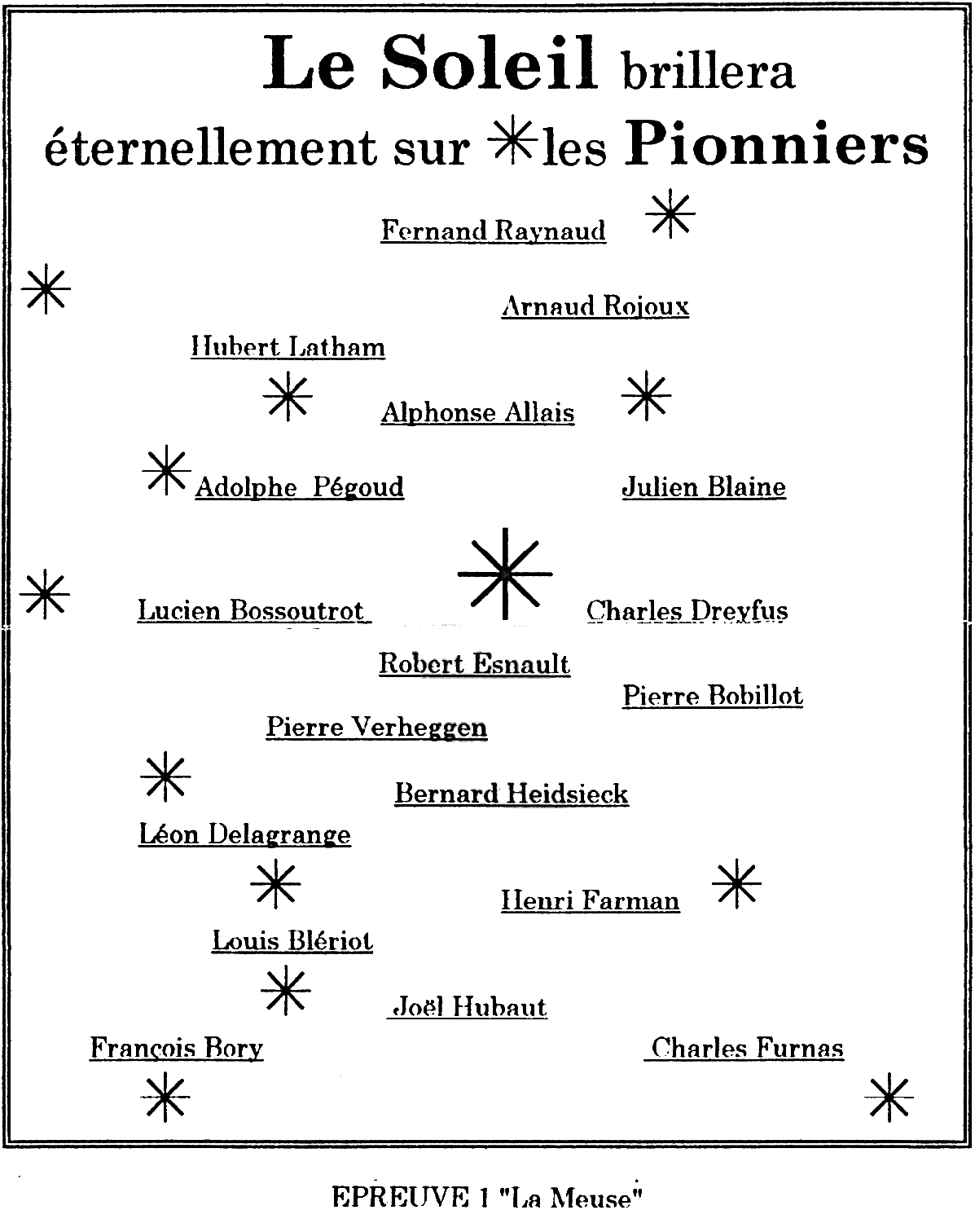

- En page 1, des textes proclamatoires, des annonces formelles dont le terme clé est souvent « poésie ». Leur corps est plus grand que celui de la plupart des autres textes ; leur centralité rappelle celle de l’éditorial dans un quotidien ; le caractère péremptoire de leurs propositions préfigure les « manifestes » de Tarkos

. - À droite, sur cette même page, un authentique manifeste, signé par un « groupe » sobrement nommé d’après le numéro de la revue (« manifeste du groupe 52 », « manifeste du groupe 53 », etc.) et dont le pronom de prédilection est le nous.

- À gauche, des annonces, compte-rendus, slogans, publicités, dont la facticité pour le lecteur va du patent à l’incertain.

- En page 2, des pastiches, dont celui qui figure presque invariablement en colonne de gauche dans la rubrique

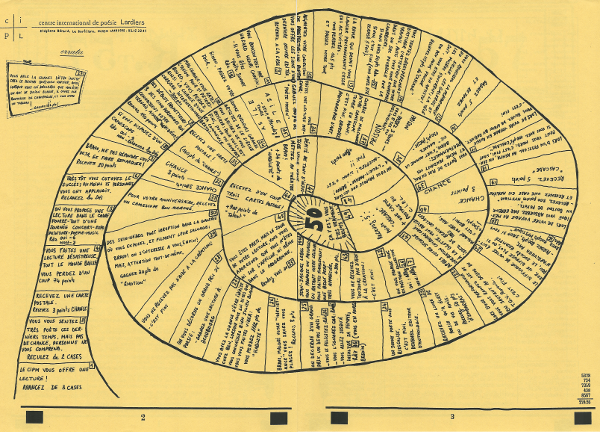

« le françois-xavier » : un mirliton, plus ou moins lyrique, moquant la poésie « poétique », habitée ou résidentielle, mais en tout cas chez elle en poésie. À la lecture du prénom-titre, on peut supposer que celle-ci est aussi, pour les R.R.ristes, une poésie de classe. - Distribuées sur l’ensemble des pages : des fiches, cartes, séries d’indications techniques plus ou moins cryptiques, avec récurrence de mindfucks genre cyclone réflexif (« bibliographie universelle des bibliographies universelles et des catalogues et bibliographies », « tableau des pays producteurs de tableaux ») ou déluge de données sous forme de diagrammes, planches, listes (température de « confision » – le devenir confit ? – des différentes substances, croquis des différents étaux et pinces, « formes d’automobiles » etc.). L’expression de Tarkos selon laquelle R.R. est son

« atelier » , prend tout son sens quand on compare ces pages avec certains de ses carnets de travail. - Des brèves au sujet d’une actualité de la poésie, du livre, de la littérature, qui souvent prennent leur poiesis au mot, faisant de faire la vérité d’une pratique spécifique : comme « le boulanger de boulange » « pétrit », « l’écrivain du Livre » « écrit », la nuit durant ; au matin, les petits poëmes et les petits pains seront prêts à la consommation

. Le personnage du poète-artisan y apparaît soit comme un symptôme de la division du travail et d’un domaine littéraire devenu recoin, soit comme la figure d’un humble parmi les humbles . - Des petites annonces ou courriers des lecteurs, saturés de salutations

et d’adresses procédurales (réclamations, remerciements, avis de recherche). - De très sobres et parfois authentiques faire-parts (décès, naissances, mariages).

- Des actualités du « Milieu », plus ou moins indiscrètes, impliquant des poètes et artistes qu’on pourrait dire alliés à l’échelle du champ : Pierre Le Pillouër, Arnaud Labelle-Rojoux, John Giorno, Jean-Jacques Lebel, « Bernard H. » (pour Bernard Heidsieck), entre autres.

- Des exercices, conseils pratiques, auxquels on peut associer certains textes en apparence esseulés, sans rapport évident avec le reste (par exemple, dans R.R. 53, la liturgie mystérieuse dont l’introït est exclusivement composé des noms de joueurs de l’AS Nancy-Lorraine, saison 1991‑1992).

- Des jeux et leurs solutions ; à la fois reflet du ludisme de la revue et de la passion de Tarkos pour le go, et possible dérision de la figure, consacrée par l’Oulipo, du poète-joueur

.

1.1.1.2. …pour un microcosme

1.1.2. Célébration, récusation : un jeu sur le code poésie

Ouvre la moindre page, ouvre n’importe quelle page. Ce que tu perçois, ce que tu lis, qui s’accumule, qui prend place, étalé, qui veut sortir sous la forme d’une poésie rêvée, accroché à l’Idéal poétique. Et qui tombe. Tombe des mains. Vois, le résultat. C’est insupportable d’engluement. C’est de la poisse.1.1.2.1. La poésie est admissible, d’ailleurs…

- ce sont des propositions sèchement définitionnelles (elles disent le quoi de la poésie, pas son comment) dont la valeur d’usage est signalétique, indicative, et la valeur d’échange nulle (« poésie » y est un terme absolu, non négociable) ;

- ce sont des annonces formelles, des énoncés péremptoires dont l’efficace est autoritaire (c’est celle d’une intimidation de la capacité de juger) ;

- ce sont des protestations de non-dupeté (dont le vocabulaire est celui de la mise au point experte et de l’authenticité), des inscriptions pour targes, des poses héraldiques de la question-de-la-poésie : elles ont l’esseulement des figures blasonnées, mises en exergue, exceptées.

- « La poésie [est quelque chose. Elle] est inadmissible [i.e. : elle est extérieure, exceptée]. D’ailleurs elle n’existe pas [i.e. : elle ne peut se manifester que comme radicale nouveauté ; elle fait toujours effraction dans son nom]. » ;

- « La poésie [est quelque chose. Elle] n’est pas une solution [à quelque problème que ce soit ; i.e. : elle est une question sans cesse repoussée, un problème spéculatif, pas un secours pratique] ».

- fixité de la référence (« c’est fait » ; le « terme », véritable cul-de-sac du sens ; sa définition nette, cadre

« reposant de la pensée » ), - définition au service d’une intelligibilité partiellement indexée sur la marchandise : que la poésie existe se vérifie dans le fait qu’on peut la « vendre », la « donner », la « posséder »),

- naturalisme du sens analogue à celui de l’apologétique du marché-qui-profite-à-tous (« L’accord [sur le sens de « poésie »] est bénéfique, est consensuel. »),

- double régime réifiant de la circulation du terme (comme objet – la poésie – et comme substance – de la poésie),

- par conséquent, infaillibilité de l’usage bien régi (« il est impossible de se tromper »),

- surplace ontologique (« la poésie est », c’est tout ce qu’on peut en dire) et triomphe du dicible (au point que l’énoncé apophantique

est maintenu comme phrase autonome, avec sa capitale, même après une virgule : « Maintenant, La poésie existe. »).

1.1.2.2. Non-merde à la poésie

1.1.3. Un exercice de poésie

Soit une leçon en forme de blague ; soit une leçon en forme de constat.1.1.3.1. « Moins insolent qu’incongru »

- Tenir R.R. pour un monstre d’irrévérence est historiquement congruent : R.R. s’adresse au champ + R.R. y est moqueuse = R.R. est plein champ, full on (pépèrement posée dans le champ). On sur-détermine peut-être l’assiduité à la question-de-la-poésie en présence ou en adhésion au souci-de. On sous-détermine peut-être l’offensivité du sarcasme en connivence taquine avec le milieu-de.

- On peut aussi dire : R.R. s’adresse au champ + R.R. le ringardise = R.R. est hors champ (est op-posée au champ). On sur-détermine peut-être l’adresse désinvolte et oblique en attaque intrépide et frontale.

- On peut encore dire : R.R. s’adresse au champ + R.R. est littérale = R.R. est simplement mais, pour ainsi dire, pleinement incongrue (R.R. est ap-posée au champ). On s’autorise à lâcher l’affaire des raisons, pour se concentrer sur celle des effets. Ce qu’R.R. est, en poésie, c’est strictement ce qu’R.R. fait à la poésie.

1.1.3.2. Élèves moyens

- le jeu assonantique sur la double valeur phonétique du

« g » ([ʒ] et [g]) dans « Turpitudes et couinements » – sorte de pastiche de poème mélopoétique– et « Vois cette gueule » ; - l’alternance [v]/[s] dans

« Va pour un sceau de sang » et « Le monde magique » (dont on peut dater la première version de 1998), l’insistance sur [tr] dans « Tragédie » et« La production et productive… » ; - l’attention steinienne aux questions méréologiques et taxonomiques, aux critères d’identité et de différence qui informent Chaussures, de nombreuses Caisses, et qu’on trouve dans R.R. sous une forme certes plus anecdotique (ne pas confondre « le taquet et la taute » in R.R. 60, faire la « différence entre une chemise et un T(ee)-shirt » in R.R. 52) ;

- le destin en trois lignes, l’heuristique du ratage, communs à certaines Remarques, certaines Caisses (« Heureusement qu’il est mort… » p. 16, « Soit soi sur une énorme boule… » p. 48) et certains avis de décès dans R.R. ; le motif de la francité (« Chanter la terre, chanter la France… » in R.R. 58,

« La France possède de grands artistes et de grands poètes » , et « Je suis un poète français… » dans) ; - le motif de l’argent (« L’argent est bien à penser » in R.R. 62 préfigure certaines propositions du long texte L’argent) ;

- l’image de la tige (« Le taquet et la taute » in R.R. 60, « Le proéminent au-dessus de la cage à trou… », C, p. 36 et « Un homme pantin, un homme en bois… », A, p. 187).

Pourquoi nous nous sommes écrit ?

Le lien de l’écrit et de l’être

Quand nous nous sommes écrit, l’écrit était en accord avec l’être, de même que l’écrit s’accordait à l’avoir, sans être, sans réfléchi. L’écrit est réfléchi, l’écrit réfléchi est sans objet, n’est pas l’objet de l’écriture, car aucun objet ne précède l’écriture. […]

- le cliché d’une littérature confessionnelle substituant le réflexif au transitif (« se dire », « s’écrire », « se raconter ») ;

- le lieu commun de l’écrire intransitif

, d’inspiration blanche d’un côté (Blanchot ), sensualiste de l’autre (Barthes ), souvent évoqué par Quintane ; - celui d’une vérité d’accord de « l’écrit » et de « l’être » débarrassés de l’objet parasite – cliché d’origine heideggerienne, particulièrement puissante en domaine poétique français

.

- qui ne se paye pas des « mots » invariants qui font les questions molaires,

- saturée d’information littéraire,

- moins

« plate » ou « blanche » qu’insensible aux reliefs et couleurs de la poétique des figures, - « schizoïde » si l’on entend par là que, redoublée plutôt que « dédoublée », elle s’offre et se refuse aux lectures issues de la partition rhétorique entre parodique et fervent.

- dans le brouillard des poses de la-question-de à laquelle il ne s’est jamais agi de répondre,

- dans les déclarations de non-dupeté qui font le seing unique des célébrants et récusants au sein de la « psychologie poétique »,

- dans l’idios cosmos affermi par l’irréductibilité affective comme par l’impénétrabilité d’une langue insoumise aux impératifs de « civilité ».

Transition : « Quand même ça, ça plutôt que rien »

La marge est patrimoniale, en poésie.1.2. Remarques, Chaussure. L’objet des malentendus

Introduction : Deux premiers-livres

On ne peut plus écrire le mot poésie – trop de malentendus et trop de malentendants. Cela signifie concrètement que vous ne pouvez pas être vraiment reconnu dans ce que vous faites parce que ce que vous faites n’est pas reconnaissable.Quelquefois, on cherche des yeux son appareil, quand un téléphone sonne à la télévision. (R, 25)

Plus le café est moulu longtemps, plus il s’écroule lentement contre le couvercle du moulin. (R, 35)

Sans pull, pas de miettes accrochées aux manches. (R, 37)

Quand je bois, ma lèvre inférieure reste rêche. (R, 45)

Dans les vitrines des magasins, les chaussures ont les lacets noués. (Ch, 11)

Le mouvement des pieds quand je conduis a ceci de semblable à la marche, que je ne pense pas à surveiller mes pieds. (Ch, 19)

En traversant une voie ferrée, un talon peut se coincer dans un rail. (Ch, 19)

Les phrases n’ont en commun ni un sujet (d’énonciation, grammatical ou réel), ni un objet (d’attention, d’expérience), pas non plus une diathèse constante (actif, passif) qui marquerait un rapport unique entre les deux. Leur ressemblance tient à une simplicité descriptive et au caractère situationnel de l’attention dont elles naissent. Mais la « rédaction rasée de près » est aussi un mouvement logique : mention de circonstances qui rappellent le cadre empirique d’observations scientifiques, suivie d’une sorte de pointe, mais une pointe rase, infra-suggestive, proto-aphoristique. L’unité de chacun des livres est donc moins phrastique que propositionnelle : l’ensemble s’appréhende moins comme un texte – appelant une lecture linéaire, codicielle – que comme un corpus de propositions de même type – appelant une lecture baladeuse, indicielle.

1.2.1. Les lecteurs malentendants

Je n’aime pas les lecteurs-sparadraps qui vous collent sans distance et dont vous ne pouvez vous dépatouiller.1.2.1.1. Trois fétichismes

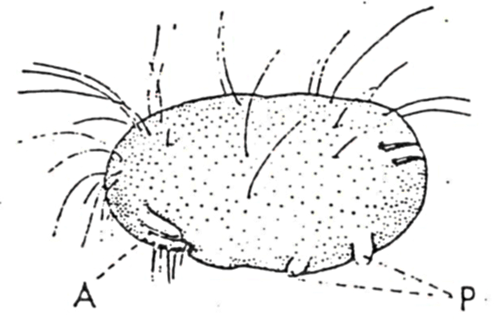

- Une fois, un lecteur est venu violemment m’alpaguer : alors, vous avez lâché ? à présent vous parlez de Jeanne d’Arc, de Saint-Tropez, ou que sais-je. Il voulait dire que j’avais lâché les choses, les tomates, les maisons, les avions ; ou alors que j’avais lâché la chose, la chose importante, les choses (Ding) étant peut-être la chose (Sache) même, la grande affaire, voilà peut-être ce qu’il voulait dire.

- D’une part, la tomate se suffisait à elle-même ; d’autre part, elle ne se suffisait pas à elle-même. Cela, c’était ce que ce lecteur des Remarques s’était précipité me sous-entendre. Tendu, dense – exactement comme un poème –, […] il s’était approché tout près pour me dire que, passant à autre chose, j’avais franchi le mur, la ligne blanche ; de là où il était, où ils étaient tous, les vrais lecteurs de Remarques, ils me voyaient m’éloigner, irrémédiablement.

- Confiante dans la perspicacité et la rigueur du lecteur-trice futur-e, j’alignai alors deux cent cinquante pages de Chaussure, orientées cependant par une quatrième de couverture perso : Chaussure parle vraiment de chaussure. Je vis alors arriver, après une lecture, un monsieur tout rouge, dense et tendu, exactement comme un poème. Il me demanda aussitôt combien je possédais de paires de chaussures. C’était un fétichiste du pied.

- Un lecteur du parti des Dinge, soucieux qu’on leur demeure fidèle (qu’on ne les « lâche » pas), et qu’on pourrait dire pongien : attention aux choses pour elles-mêmes, leur perfection muette, leur matérialité et la littéralité de leur enseignement. La dévotion exclusive de ce lecteur lui fait plus loin considérer Saint-Tropez et Jeanne d’Arc comme des « mythologies » vulgaires, impures, émanées du « culturel »,

« sali[es] par l’idéologie » . - Un « vrai lecteur » des Remarques – l’expression, nous le verrons, renvoie au lectorat en phase avec la présentation de l’éditeur en quatrième de couverture –, lecteur pour qui l’objet « ne se suffit pas », et qui cherche un accès au mystère de l’ordinaire derrière l’ordinaire des objets ; au vœu pongien du premier lecteur répond un vœu de profondeur qu’on peut identifier au programme d’une certaine phénoménologie : d’une immersion dans les choses mêmes – selon l’expression de Husserl –, en remonter l’essence.

- Un lecteur à la fois thématiquement motivé et libidinalement mû (par son fétichisme), et par conséquent déçu soit du faible degré d’information d’un livre qui affirmait « parle[r] de chaussure », soit de la faible efficacité d’un livre dont le titre, dans sa simplicité, promettait de convoquer l’objet du désir.

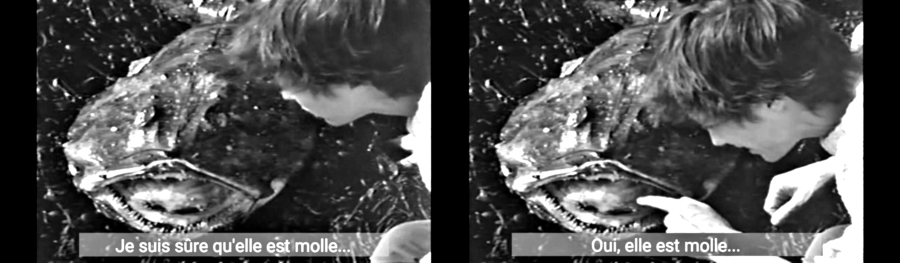

P 1 : Une soupe lyophilisée est une vraie soupe

ou de :

P 2 : Une soupe lyophilisée est une fausse soupe

laquelle est la vraie ?

- « elle est garantie » ;

- elle est authentique, régulière, normée (« elle est cuite dans les règles ») ;

- elle est prête à l’emploi (« vous n’avez plus qu’à l’ouvrir »).

1.2.1.2. Connaissance de cause et sans le savoir

pour dire.

pour appuyer ce que je suis.

il ne sait pas sur quoi s’appuyer pour dire ce qu’il est.

pour savoir qu’il est.

pour prouver.

pour s’appuyer

je ne sais pas ce sur quoi je vais bientôt m’appuyer pour dire.

pour dire que je suis.

pour savoir

- fixation « sur l’Objet »

- (qui est aussi une) fixation de cet objet

- (et) une fiduciarisation de la référence (un forçage de correspondance entre savoir sémantique et savoir encyclopédique).

1.2.2. L’objet de référence

L’objet n’attend pas dans les limbes l’ordre qui va le libérer et lui permettre de s’incarner dans une visible et bavarde objectivité ; il ne se préexiste pas à lui-même, retenu par quelque obstacle aux bords premiers de la lumière. Il existe sous les conditions positives d’un faisceau complexe de rapports.1.2.2.1. « Arrêt sur l’Objet »

- des quodlibets, des tout-ce-qu’on-veut (« seule la fantaisie donne corps provisoire à ces instruments de fiction »),

- des outils dépanneurs, sans usage ni métier de référence (« leur nature n’est rien d’autre que leur fonction »),

- des génériques impurs, chéris pour leur saillance ou leur banalité (ils « peuvent aussi bien être des trouvailles que des lieux communs, aussi bien des agglomérats inédits que des bouts surcodés, aussi bien une bizarrerie ou un accident syntaxique qu’une phrase morte qu’on exhume »),

- des modèles, mais de rien-de-spécial (ce sont des « monstres de fidélité », « fidèles à la matière hétérogène qui les remplit, fidèles à la circonstance »),

- des unités circonstancielles, transitoires, pratiques (ils sont « tassés » mais « hétérogènes », « homothétiques et agençables », complexes par « accident ») voire tactiques (« dans un fictif premier temps […] on a intérêt à se fabriquer des objets » ).

1.2.2.2. « Une seule chaussure est impossible »

Mais comment déterminer ce moment où, d’une chose informe, d’une sorte de peau étrangère vaguement fixée à la nôtre autour du pied par des bouts de ficelle (les chaussures de Robinson Crusoé), on est passé à une forme suffisamment stable pour qu’aujourd’hui encore elle soit appelée chaussure ?

Y a-t-il eu une chaussure « primitive » ?

Pour qu’une chaussure ait commencé d’exister, il fallait qu’elle puisse être reconnue, et pour cela, qu’il y en ait eu au moins une autre, avant, à laquelle on ait pu la comparer.

La première chaussure n’a pas existé. Personne ne la fabriqua.

– c’est la seconde qui désigna la première ;

aussi vont-elles par paire.

Ce qui va par paire, une fois seul, est injustifié.

Une seule chaussure est impossible.

La chaussure s’appelle chaussure,

Même quand le vent tourne

La chaussure s’appelle chaussure,

Même après un typhon,

Même avant un typhon,

La chaussure s’appelle chaussure,

Même quand jeudi passe à vendredi, et samedi,

D’heure en heure,

La chaussure s’appelle chaussure,

Même quand des confettis

Retombent

Dans un désordre imprévisible,

La chaussure s’appelle chaussure,

La chaussure s’appelle chaussure

Parce que l’eau coule, et même

Si la définition de la seconde est plus longue que la seconde,

La chaussure s’appelle chaussure,

Que les ongles poussent, que les dents tombent,

La chaussure s’appelle chaussure,

Même quand je ferme un œil

La chaussure s’appelle chaussure,

Même si mon chien ne répond plus quand je l’appelle,

La chaussure s’appelle chaussure,

Même quand un chat tousse En mangeant des herbes.

(enfant, il portait souvent une petite caliga – sandale.)

1.2.3. Ponge, Quintane : La poésie comme « recherche » et « méthode »

J’ai écrit des livres anti-printemps (des Poètes) ; du Ponge débile, c’est-à-dire encore plus désaffublé.1.2.3.1. Ding et Sache

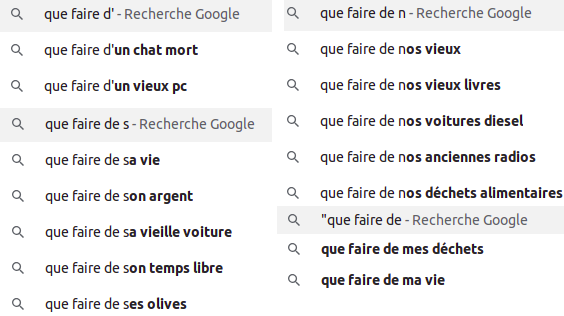

Propositions du traducteur Google Translate pour les mots « Ding » et « Sache » en contexte.

Propositions du traducteur Google Translate pour les mots « Ding » et « Sache » en contexte.

- une mission éthique : la préservation de l’humain contre l’automation quotidienne, qui correspond à la préservation du versant chéri de la dupeté ;

- une tâche métaphysique : la conquête d’un état qu’une formule de la vulgate heideggerienne en poésie française appelle une « présence au monde », opposé à la fois à « l’esprit ailleurs » et à l’occupation par les choses « sérieuses » ;

- un impératif ontologique : il s’agit de « cess[er] d’oublier » ce qui est « sans histoire », infra-culturel, pur d’arraisonnement.

- d’un côté, le voir de la vue ordinaire, qui manque la singularité de son objet (« là où, jusqu’à présent, l’on n’avait vu que de l’insignifiance ») ;

- de l’autre, le voir de la vision, poétiquement et théologiquement lesté, qui pondère le « regard », le « fixe », lui fait accéder à la dimension mystérieuse, au caché paradoxal du « plus clair de nos vies ».

- En premier lieu, sa portée commune : pour savoir, il suffit de faire (d’un « faire » manipulatoire ou opératoire, pas fabricans ni alchimiste ; d’un faire ordinaire, pas de métier).

- Ensuite, son caractère pratique : si le « vrai » de la véridicité sert à juger, à accorder les mots et les choses, celui de la vérifiabilité permet de remotiver les termes de l’expérience.

- Enfin, même si on peut douter que, selon la stricte logique propositionnelle, « la peau de la tomate maintient la tomate dans sa peau » soit effectivement une tautologie

, ce que cette mise en boîte de l’énoncé suggère, avant toute autre chose, c’est que son degré d’information sur le monde serait nul. Or, sous divers instruments d’analyse, cet énoncé trouble – il contient deux polyptotes : du nominatif à l’ablatif (« peau »), et du génitif à l’accusatif (« tomate ») – recèle une information certaine : - La cybernétique et autres théories de l’information, d’abord, qui interprètent ce genre d’énoncé comme noisy, c’est-à-dire moins redondant que brouillé. Dans cette perspective, le chiasme « peau » > « tomate » > « tomate » > « peau » est saturant avant d’être articulant : le message n’est pas « optimal » parce que sa redondance même est piégée. La phrase donne à voir la capture d’un énoncé simple mais biais (« la tomate maintient la tomate ») par un autre énoncé simple cette fois pleinement tautologique (« la peau [est] la peau »), conférant au message à la fois le caractère transparent d’une évidence et le caractère enchâssé d’un chiffre.

- L’analyse linguistique des corpus, ensuite, qui considère diachroniquement le rapport types (types) / tokens (occurrences). La densité de ce rapport (deux occurrences du token « tomate » et le même nombre du type « peau ») est un facteur d’altération des termes. Autrement dit, la « tomate » comme la « peau » subissent une transformation entre leurs deux occurrences : la tomate est seconde par rapport à la peau dans la première partie (« peau »-1 informe « tomate »-1) ; elle est première dans la deuxième partie (« tomate »-2 informe « peau »-2). Que le verbe « maintenir » joue dans ce rapport le rôle de l’échangeur – c’est-à-dire change les positions sans altérer les fonctions (« tomate » est toujours le sujet réel au sein du rapport grammatical de possession appelé génitif subjectif) – est, par exemple, de nature à fragiliser l’idée d’une possession de soi où le soi serait premier. Il ouvre pour les objets la question de la forme et du contenu, du contour.

- Enfin, et intimement lié au point précédent, l’énoncé est un paradoxe fertile pour la méréologie

. Si on considère cette fois les termes fixement (« tomate-1 » est identique à « tomate-2 »), l’information est certes impure, mais elle n’est pas nulle : le tout reçoit le même nom que la partie (l’énoncé se paraphrase en : la partie du tout maintient le tout dans sa partie ; il est donc logiquement boiteux), mais cette indistinction joue de la qualité particulière de la « peau » – à la fois constituant de l’objet-tout et surface externe de l’objet-ensemble. Il y a plusieurs façons de poser l’équation de la tomate et de sa peau en termes méréologiques ; l’une d’entre elle est de dire que la tomate comme tout est la limite supérieure moindre de deux de ses parties, dont l’une est nommée peau et l’autre tomate par métonymie ; mais, en un sens, la peau est aussi la limite supérieure moindre de la tomate métonymique (l’intérieur de l’objet-ensemble tomate).

1.2.3.2. « Ne jamais essayer d’arranger les choses »

Commençons par le parfum des fleurs, mais ne nous contentons pas de « ça », de ressentir un peu plus finement, en y mettant de plus en plus d’adjectifs.- la démarche générale de l’autrice, dont la parenté avec Ponge saute aux yeux : « entreprendre une recherche », « substituer aux multiples charges – historique, politique, religieuse, romanesque… – encadrant le mythe, un seul “vêtement” : celui d’une écriture plane, soucieuse du détail négligé », chercher « le plus petit plutôt que le sublime » ;

- un projet de livre sur Las Vegas, lequel est qualifié, dans une veine elle aussi manifestement pongienne, d’objet « gâché », « occupé », « saturé », « parasité » par la somme des paroles et des usages. Saint-Tropez n’est mentionné dans le texte que comme « ville-test », objet d’un « brouillon » (c’est finalement, après obtention de la bourse pour un séjour aux États-Unis, le « brouillon » qui deviendra – motif archipongien – le texte principal).

- c’est une adresse normée, une réponse aux critères implicites de l’Institution, une justification du travail d’écrivain apprêté en démarche d’écrivain ;

- mais cette adresse est mise à distance par sa reproduction dans le livre Saint-Tropez – Une Américaine (72‑73), où elle joue comme rature exposée ou encart autoparodique.

- d’abord, tomber dans le piège ou le trou des usages, parce que ce trou est le seul véritable lieu commun du langage (chuter, donc, plus que s’étendre sur l’herbe) ;

- ensuite, confronter le point de vue chuté à l’expérience debout ;

- puis relever le terme de ses contradictions.

1.2.4. Roses, chaussures : le sans-pourquoi ne va pas sans dire

La couille est sans pourquoi (en quel honneur la rose serait plus digne et plus belle ou plus sans pourquoi encore ?)1.2.4.1. La chaussure est dans la Nature

Pourtant, la rose n’est plus depuis longtemps une fleur sauvage.

Elle est cultivée pour être vendue. Ou offerte ; ou entrer dans un bouquet.

De nouvelles roses sont créées chaque année ; on leur donne un nom ; aucune rose ne porte seulement le nom de rose :

l’Attraction, la Dirigent, la Bit O’Sunshine, la Canche cespiteuse, la Délimitation, la Spinosissima, la Confetti, ou la Petula Clark.

La rose future ne naît pas rose, sans avoir été pensée, dessinée, avant sa naissance, puis le rosier greffé, cultivé, déplacé, greffé encore.

Il n’y a donc pas si grande différence entre une chaussure et une rose.

Mais la chaussure est une rose un peu plus utile que la rose.

La chaussure porte autant qu’une rose des noms particuliers :

la Bowen, la Babouche, la Gentleman-farmer, la Salomé, la Cuissarde, la York, la Tong, la Méduse.

La chaussure s’appelle chaussure, ainsi que toutes autres sortes de noms, comme la rose.

Le regard que nous avons sur une chaussure posée devant nous (dans une vitrine, par exemple) est sensiblement le même que celui que nous portons sur une rose.

En tant que chose, la chaussure nous concerne de la même manière que la rose.

L’une ne nous dit pas plus que l’autre.

Ce n’est pas que la chaussure soit moins « naturelle » que la rose.

Tout comme un livre, passé cinquante ans, tombe dans le domaine public, la chaussure, à force d’y être, est tombée dans la Nature.

1.2.4.2. Attention, suspicion

[C]e que j’entends par politique : une perception sensible du monde, une façon de tirer les conséquences de ce qu’on sait et de ce qu’on sent.Si vous dites deux fois de suite chou-fleur (chou-fleur chou-fleur), vous voyez deux fois plus de choux-fleurs, les voyez-vous ?

Si vous dites trois fois de suite chou-fleur très vite, vous commencez à être frappé, ou perturbé, par cette accumulation de ch, de ou, de fl, etc., si bien qu’il ne reste plus au chou-fleur authentique qu’une mince fenêtre pour ainsi dire se signaler à votre attention – furtivement il paraît.

- le premier token de « chou-fleur » convoque la chose-nom dans une célébration de la chose essentielle, de l’Idée de chou-fleur ;

- le deuxième token de « chou-fleur » convoque la chose-concept dans une répétition auto-référentielle ; la tautologie qui en résulte est une formule d’authenticité, un état congru de la référence (la référence étant stabilisée, il est désormais possible de la faire fonctionner, soit : de multiplier les choux-fleurs) ;

- le troisième token de « chou-fleur » convoque la chose-mot dans sa matérialité, fait sentir passer l’arbitraire du signe, démotive la référence.

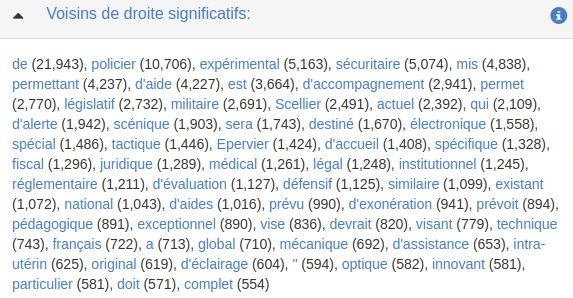

Nathalie Quintane – Certains sont même construits à partir d’un énorme cliché, comme Jeanne Darc ou Saint-Tropez. Pour les défaire ou simplement les faire tourner en bourrique, j’essaye de m’en prendre aux plus petites unités de la langue (la lettre, comme quand je joue sur « Tropez » / « Torpez ») mais aussi au « dispositif » d’ensemble […]. De fait, le mot « suspecter » est juste : il vaut mieux être paranoïaque, quand on écrit – ça facilite le travail.

Transition : Une « hygiène du regard » ?

Je me souviens, ou plutôt je sais, parce que ça a duré longtemps, et que l’évocation de cette période ne relève pas de la mobilisation d’un souvenir et encore moins de l’effort pour se souvenir, mais de l’évidence de quelque chose qui vous a construit et est inséparable de vous-même, que pendant des années j’ai vu avec une taie sur l’œil, c’est-à-dire comme si je voyais le monde à travers le tissu blanc et fin d’une taie d’oreiller usée, et je ne pouvais voir le monde qu’à travers cette taie, mais que je ne puisse le voir qu’à travers, ou plutôt que je n’aie pu, je ne l’ai compris que lorsque, descendant les trois marches d’un cabinet psychanalytique, je vis le voile soudain se lever, et je découvris le monde dans lequel nous sommes.Alors, tu as remarqué des choses.

Voilà. J’ai pris des notes sur les choses que je remarquais, banales, mais qui étaient pour moi toutes neuves.

Quel intérêt à les dégager ? Faire gagner à l’esprit humain ces qualités, dont il est capable et que seule sa routine l’empêche de s’approprier. Quelles disciplines sont nécessaires au succès de cette entreprise ? Celles de l’esprit scientifique sans doute, mais surtout beaucoup d’art. Et c’est pourquoi je pense qu’un jour une telle recherche pourra aussi légitimement être appelée poésie.

1.3.« Pas spécialement poétique »

Introduction : Spécialistes de l'alogon

Le débat imbécile autour de la poésie oppose encore, sous divers déguisements, techniciens et inspirés.Chaussure ne résulte pas d’un pari ; il ne présente aucune prouesse technique, ou rhétorique. Il n’est pas particulièrement pauvre, ni précisément riche, ni modeste, ni même banal. Ce n’était pas un projet, mais ce n’est pas un brouillon, mais il n’a pas encore trouvé sa fin.

Chaussure s’est gorgé de tout ce qu’il a croisé sur son parcours […]

Bref, c’est un livre de poésie pas spécialement poétique, de celle (la poésie) qui ne se force pas.

- « Chaussure » maintient-il son terme ou « chaussure » varie-t-il ?

- Si « chaussure » varie, dans quelles conditions se produit cette variation, et de quel état de fait ces conditions témoignent-elles ?

- À partir de quel degré de variation y a-t-il avarie ou intrus, effondrement de la classe ou expulsion hors de la classe ?

- que Chaussure parle vraiment de chaussure (il n’y a pas de hors-champ allégorico-métaphorique, de « chaussure » mis systématiquement pour autre chose, de symbolisme biunivoque) ;

- que Chaussure ne se force pas à être poétique (ou : n’appelle pas de lecture poétique ; autrement dit : il n’y a pas de plein champ poétique qui s’établirait depuis une définition ou un corpus stables).

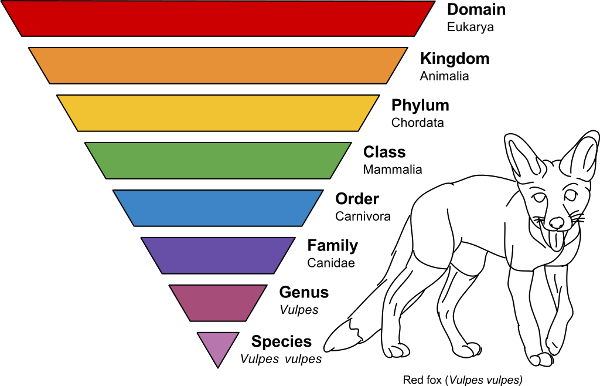

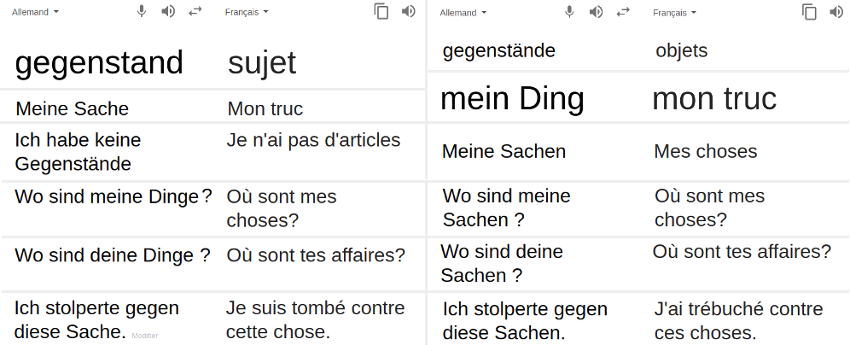

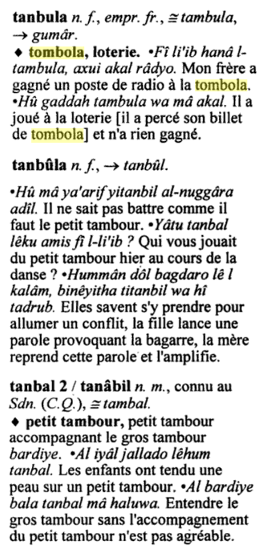

Les différents modes de spéciation (Ilmari Karonen, d’après Dana Krempels, GNU Free Documentation License).

Les différents modes de spéciation (Ilmari Karonen, d’après Dana Krempels, GNU Free Documentation License).- c’est à Prigent et Gleize que, naturellement, Tarkos et Quintane envoient leurs premiers textes après les avoir lus ;

- Prigent s’adresse explicitement au premier (plus Pennequin et Beck), et incidemment à la seconde, dans Salut les modernes

(2000) ; - Gleize, très vite, en fait des continuateurs, voire des illustrateurs de ses thèses

.

- d’un côté, le « non-savoir » flatte une poétique « couillonne » de l’humilité – Quintane cite Antoine Emaz (« se vider, réduire la vanité, ne plus savoir ») et Bonnefoy (« la chose humble […], autorité absolue »)

; - d’un autre côté – c’est la teneur d’un article polémique d’Alferi et Cadiot, dans le premier numéro de la RLG (1995) – l’« excès » bataillien flatte la poétique anti-idéaliste des « Monstres » perçue comme « culte de la cruauté », complaisance dans « l’indicible », académisme de « l’expérience des limites », cliché poétique aussi éculé que les

« fleurs bleues » .

1.3.1. La pose prigentienne de la question-de : radicalité et souveraineté littéraires

- Prigent nous a proposé de jouer avec lui, sur son terrain : parlons de la langue (mais pourquoi de la langue ?), de l’inconscient (mais pourquoi de l’inconscient ?), du corps (mais pourquoi du corps ?), de Bataille (mais pourquoi de Bataille ?), de littérature (mais pourquoi de littérature ?), et, au final, tout devient hypothèse (Dieu ? Je n’ai pas eu besoin de cette hypothèse).- Passés lalangue, l’inconscient, le corps, Bataille, la littérature, Dieu, il n’est plus resté que les façons caractéristiques du discours d’importance, comme dit Pierre Bourdieu, un sociologue.

- Dieu, c’est-à-dire la littérature.

1.3.1.1. Spécialement littéraire

[I]l y avait ceux qui me paraissaient un peu « forcer sur le style », si bien que ce n’était pas le style voulu mais la volonté du style (le forçage) qui faisait littérature, mais comme, du coup, ça faisait trop littérature, on ne voyait plus que ça, et j’en étais gênée […].Si on entend par « pouvoir » un effet transformateur sur la réalité (et, nommément, sur la réalité socio-politique), la poésie peut peu. […]

Que dire, alors ? Partir peut-être simplement de ce constat : c’est tout juste si elle peut, la poésie, être. D’où que la question traitable n’est sans doute pas la question de ce que la poésie peut faire – mais celle de son improbable possibilité d’être.

Il ne s’agit pas d’une question métaphysique sur l’être-en-soi de la poésie (sur l’essence du « poétique ») mais d’une question pragmatique sur ce qui rend possible (ou même inévitable) que cet être soit – plutôt qu’il ne soit pas. Dit autrement : il s’agit de la question de savoir pourquoi il y a de la poésie plutôt que rien – attendu que ce rien est un plein saturé : la masse commune des écrits qu’on appelle couramment « littéraires ».

En somme :

b. l’accomplissement même de la poésie.

c. la Haine comme passion pour la poésie (et non dédain ni indifférence)

d. la poésie comme ravissement : épreuve de l’instant, de la non-possibilité de l’instant : non-savoir : « déchéance et suppression de la connaissance » : souveraineté.

Ce n’est pas que je croie la question inintéressante ou obsolète. Mais m’intéresse plutôt la question de la poésie comme radicalisation frontale de la question de la littérature. Je ne veux pas dire par là que la poésie serait le mieux de la littérature. Mais plutôt qu’elle écrit la littérature au pire : qu’elle essaie de prendre pour objet la question même de la littérature – déshabillée justement des spéculations sur ce que la littérature peut, par le vecteur de ce qu’elle nous dit de notre habitation commune du monde. Ce qui, soit dit en passant, veut dire que par « poètes » j’entends aussi bien (voire mieux) Rabelais que Ronsard, Lautréamont que Verlaine, Beckett que Du Bouchet, Novarina que Bernard Noël, Guyotat que Pleynet, etc.

- à la superficialité nonchalante du faire, par un effort de réflexivité (« elle essaie de prendre pour objet la question même de la littérature ») ;

- au confort véhiculaire, en ce qu’elle requiert, face à la langue commune, beaucoup d’art, une technicité propre (ensemble des opérations du « combat littéraire ») ;

- à l’illusion d’un but, d’un usage, d’une destination de la littérature, en ce qu’elle ne se collimate sur aucune autre visée que celle d’être (elle est « déshabillée justement des spéculations sur ce que la littérature peut »).

| Faire radicalement de la littérature | « Se poser la question de la littérature » |

| Faire de la poésie | « Se poser la question de la poésie » |

- littérairement : il fait sien le paradigme du « geste poétique » comme « mise en crise » de la forme poème

; - politiquement : dans un emprunt à l’album révolutionnaire, il valorise le

« mouvement » constituant contre les « corps constitué[s] » .

Souveraineté : en fait le propre de l’individu, de la littérature (la littérature comme valeur souveraine, opération souveraine).

GB [Georges Bataille, ndr], après guerre, place la littérature au plus haut – seul(e) nécessaire. Cette idée-là, ou ambiance, perdure jusqu’à mes études (début des années 80), puis fin. La « littérature » ne peut alors se déplacer qu’en descendant, puisqu’elle est prise dans cet imaginaire social du haut et du bas, du dedans et du dehors (du sacré et du profane, du calcul et de la dépense). […]

Supérieure comme quoi ? la médecine ? la connaissance du moteur à quatre temps ? député ? ministre ? compagnon du Tour de France ? vainqueur à Roland-Garros ? Britney Spears ? Lénine ?

Supérieure parce qu’on est censé écrire avec le cerveau, qui est placé dans la tête, qui elle-même n’est surplombée que par les cheveux, chez l’homme (sauf pour les chauves) ?

Idem pour cette poésie, cette littérature d’aujourd’hui : rien, en amont, ne facilite son abord, si bien que quand vous lisez dans une médiathèque, par exemple, ou dans la plupart des facs quand on fait lire un de vos textes, c’est toujours la première fois, toujours bizarre ou sans intérêt, jamais ça ne ressemble – ou ça ressemble trop et d’un air entendu à des choses que plus personne ne connaît.

1.3.1.2. Souveraineté

La génération de 90 reprend plus ou moins ce bilan de fin de partie à son compte : pas de souveraineté de la littérature, nécessité de défaire cette sacralité. […] Non seulement, donc, il n’y a plus d’exception littéraire, mais il faut sortir de la littérature, ou de la « poésie ».Or, sacrifier le sacrifice, sacrifier le sublime, c’est commencer par renoncer à penser comme ultime et seul valable, le fait de vivre « au bord des limites où toute compréhension se décompose » [citation de Bataille dans La haine de la poésie, qui qualifie la liberté véritable, ndr], c’est faire porter à nouveau, et à nouveau frais, le soupçon sur la coupure qu’il y aurait entre le discours du penseur et celui du poète (le sublime est, pour Kant, ce moment où s’arrête le discours du philosophe et où commence celui des poètes), c’est reconsidérer la tétanie propre à une écriture poétique frisant le réel comme Kant frisa l’enthousiasme à l’annonce de la révolution française.

Quintane – Je crois que la catégorie professionnelle pour laquelle la distribution en genres est la plus utile est celle des libraires. Je vois ma libraire crouler sous les cartons, et qui me dit : Au moins les romans je les mets là, la philo là et la poésie là. […] Par ailleurs, ce souci de « marqueterie » qui est le mien est historiquement lié à la poésie (voir le prosimètre à la Renaissance, le « glanage » au XIVe siècle, qui est l’ancêtre de nos « cut-up » et autres « prélèvements », etc.) ; il est associé chez moi à l’idée que les oppositions et les contrastes amorcent efficacement (= brutalement) une pensée critique (j’en ai fait l’expérience physique et psychique en lisant Lautréamont et Jacques le Fataliste à l’adolescence). La poésie, pour moi, c’est une pensée critique et la programmation de ses effets (de rupture et de trouble) chez le lecteur. S’il y faut « l’effort au style », allons-y, allons-y pour l’effort au style. Mais quand je lis les Poésies de Ducasse, je sens moins un style qui s’efforce qu’une manip’ d’une habileté et d’une efficacité diaboliques.

1.3.2. La pose gleizienne de la question-de : un héritage critique

Comment ne pas faire que la poésie soit la poésie, donc séparée de la Littérature et beaucoup plus mobile et sonore / vivante / lisible…1.3.2.1. Un « métier d’ignorance »

Reste pour nous : la poésie. L’ignorance de ce qu’elle est. La faire, l’écrire « pour savoir ». Pour progresser dans cette ignorance. Pour savoir cette ignorance. Pour l’élucider.- une histoire de la modernité poétique qui force à poser la question d’un après la poésie ;

- une conception « tactique » de poésie-pratique qui doit permettre de continuer sans s’embourber dans poésie-Idée, poésie-patrimoine ou anti-poésie.

- le 19e siècle, moment où la poésie se constitue comme

« question à la poésie, recherche de la poésie, rupture avec la poésie » ; - le 20e siècle, âge d’une « seconde modernité », « expérimentale », sans domination incontestée d’une « formalité » sur les autres

; - le tournant du 21e siècle, où les différentes formes de poésie entrent dans une « coexistence indifférente », occasionnant diverses conceptions restauratrices de poésie-Idée et de poésie-genre

.

- Dans un premier temps, une « pseudodéfinition » de la poésie, dont le critère d’appréciation n’est plus la conformité à une Idée ou à une tradition, mais l’efficacité stratégique à motiver minimalement un nom. Une fois engagé, ce nom entraîne une série de déclarations initiales qui joueront comme support de discussion (éventuellement jusqu’à la contestation même de ce nom). Isolée, c’est une définition assez semblable à celle de Prigent (« poésie » est le nom d’une pratique exclusive du langage qui en conteste – tend à en abolir – le caractère conventionnel). Prise dans son mouvement dialectique, elle joue comme « fantasme pratique », c’est-à-dire comme duperie volontaire – ou, pour le dire à la Tarkos, oui initial

. J’ai besoin d’une certaine définition minimale de la poésie comme la seule pratique verbale, littéraire, échappant (ou tendant à échapper) aux contraintes et aux dogmes de la représentation : la poésie comme branchement direct (ah! ah!) de la langue sur du réel (de l’inconscient, du physique, du pulsionnel), la poésie comme branchement direct (!) de la langue sur de la réalité « objective » (du réel rugueux à étreindre, du réel sans nom et sans images et dénué de sens, etc.) - Dans un deuxième temps, un « refus […] des définitions admises » de la poésie. C’est le moment la poésie est inadmissible de la conception gleizienne, et c’est peut-être celle où le fond spirituel de Gleize est le plus évident, où son franciscanisme (dénuement, dénudement, dépouillement, vœu de pauvreté) rencontre la tradition mystique de la dépossession (« autonégation », « autodestruction »), dans sa dimension dialectique

. Je prétends que la poésie s’affirme ou s’invente par la négation et le dépassement de ses définitions données, admises, apprises. La poésie consiste, pour une part essentielle, en son autonégation, en son autocritique, en son autodestruction plus ou moins violente. C’est en ce sens que toute vraie poésie est antipoétique. - Dans un troisième temps : voie d’une mystique apophatique ou aphairétique, qui remotive inlassablement le nom en niant son adéquation ; non seulement il n’y a pas de définition possible de la poésie, mais l’ignorance de ce qu’est la poésie est « l’épreuve » ou « l’exercice » qui seuls spécifient la véritable poésie :

Enfin (? !), je prétends que la poésie est sans définition, et qu’elle n’est que de cette ignorance. Poésie comme métier d’ignorance, et, d’abord, de ce qu’est la poésie. Épreuve, donc, ou exercice de l’ignorance.

- D’abord, métier de poésie fait entendre une ascendance classique, préromantique (l’expression sonne antérieure à la distinction de Schlegel entre Dichtart et Dichkunst

) ; poésie-pratique correspond à un savoir-faire, à une « technicité propre » (Prigent), à un genre et une forme conventionnellement fixés. - Ignorance convoque une histoire des revendications d’impéritie en poésie, à la fois préclassique (Guillaume d’Aquitaine, Rutebeuf) et moderne (figures de l’incapable, du désœuvré, de l’improductif dans le monde de la compétence, de l’utilité, de l’affairement).

- Enfin, métier d’ignorance perpétue par l’oxymoron le mode dialectico-mystique du deuxième moment : savoir, c’est savoir ne pas savoir et, suivant : le savoir-faire des poètes consiste dans la conscience de leur impéritie. Cette impéritie est fonction d’un

« désaffublement » , d’un « dégagement », d’un dépouillement radical, dont la figure à la fois accomplie et originelle est l’infans : pur de tout « costume » social (il est « nu »), son silence est à la fois parole en puissance (promesse) et refus de se compromettre avec le monde (il« claque la porte » ).

1.3.2.2. « Poésie, et après ? »

Il se peut que cela, cette démarche que je continue d’appeler poésie, n’ait plus de nom, ce nom. Écrire, en ce sens, n’appartient peut-être pas à la littérature. Ou serait ce qui, dans la littérature, n’appartient pas à la littérature. Ou ce qui, dans la poésie « n’a rien à voir avec la poésie ».- le « réel » est le nom ambivalent d’une clarté opératoire et d’une ténèbre stratégique (il est lui-même « intérieur et extérieur », muet et parlant, donné et arraché, caractérisé dans les termes oxymoriques de la proximité lointaine qui définit l’intimité pour une certaine mystique

) ; - « écrire » est le lieu où toutes les certitudes s’absentent, sur le mode là encore mystique de l’oppositorum coincidentia

: écrire frôle ne pas ou ne plus écrire, comme le sentiment de la grâce tangente celui de la disgrâce.

- si la poésie n’est « ni leur fait, ni leur lieu », c’est encore leur faix et leur lieue, leur souci et leur mesure, leur tare et leur échelle, leur héritage (il leur faut faire après, ce qui est encore faire avec) ;

- la poésie n’est « ni leur fait, ni leur lieu », mais un de leurs terrains, et moins le terrain d’une mission, à laquelle on adhère et qui règle sa vie, que le terrain d’un jeu, dont le nom, « poésie », est aussi celui de leur handicap dans ce jeu.

1.3.3. Pas spécialement ailleurs

L’ironie : Je ne sais où se trouve ce mot dans l’ensemble des mots et quels sont les mots qui le retiennent dans son sens.1.3.3.1. Poésie-lieu, poésie-non-lieu

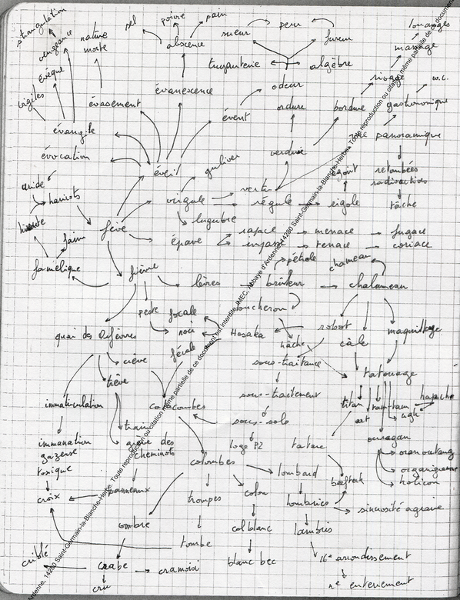

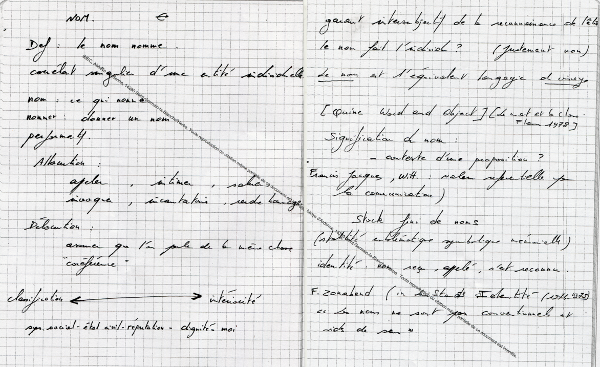

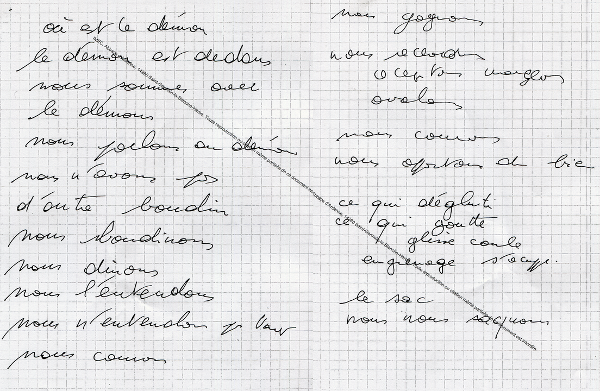

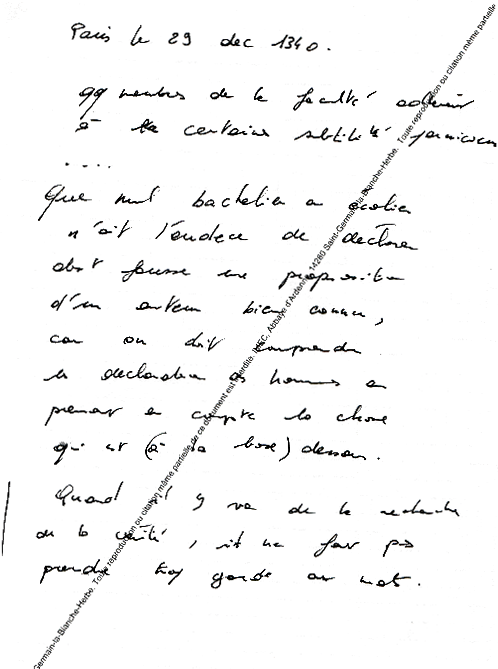

Le sens a été capté par les kilomètres de registres imprimés. La langue est allée s’accrocher à ça et est bien mal en point à moins de relire le registre. C’est difficile de se croire marchant dans une campagne. C’est difficile de se croire marchant, la pensée en liberté cherchant ses images, en liberté dans la campagne. L’agriculture est dépendante d’une certaine organisation administrative… On trouve, dans de très nombreux carnets de Christophe Tarkos, un véritable examen des « registres », et une mise au travail sous la forme de cartes lexicographiques ou lexématiques, de tableaux de vocabulaire technique, de diagrammes et de listes d’affixes grecs ou latins. (Ici, une page extraite d’un cahier du fonds TRK8 de l’IMEC.)

On trouve, dans de très nombreux carnets de Christophe Tarkos, un véritable examen des « registres », et une mise au travail sous la forme de cartes lexicographiques ou lexématiques, de tableaux de vocabulaire technique, de diagrammes et de listes d’affixes grecs ou latins. (Ici, une page extraite d’un cahier du fonds TRK8 de l’IMEC.)- La voix de Valérie Tarkos prend en charge le pôle subjectif du discours sur la poésie. C’est la voie négative, le mode sensible qui fonde le jugement intime et le goût personnel. Elle rejette l’accaparement de « poésie » par une idée et repousse la conception affadie de la poésie émanée de cette idée : complaisance dans l’intime, sensiblerie, thérapeutique de l’exutoire.

- La voix de Christophe Tarkos prend en charge le pôle objectif du discours sur la poésie. C’est la voie affirmative, le mode intellectuel qui fonde la capacité de juger de tout et pour tous, de régler une norme selon des critères qui définissent l’inclusion dans le genre ou la classe « poésie », parfois au risque de la tautologie.

- d’un côté, un poème, pour être reçu comme tel, doit être indexé sur une certaine idée de la poésie (voie normative, idéaliste, de la Célébration) ;

- d’un autre côté, tout poème qui se conforme à une idée de la poésie est dégoûtant, « poisseux », irrecevable (voie antinormative, nominaliste, de la Récusation).

1.3.3.2. Dedans / dehors

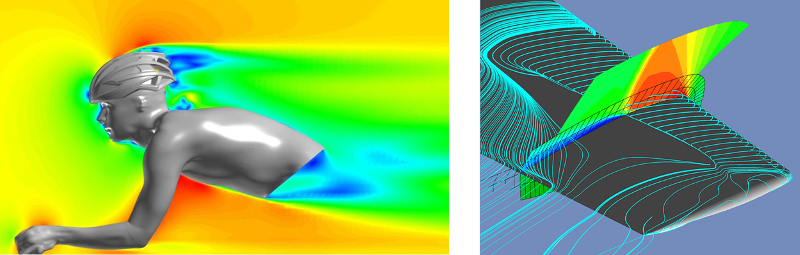

Ce n’est pas le discours qui représente le dehors, c’est le dehors qui devient révélateur du discours. Deux images MFN représentant la pénétration dans l’air d’une aile d’avion (1) et d’un cycliste de course (2).

Deux images MFN représentant la pénétration dans l’air d’une aile d’avion (1) et d’un cycliste de course (2).1.3.4. Pas génériquement poétique

Le désir que j’ai de travailler pour l’utilité publique, m’a fait prendre le dessein de composer un livre qui se moque des autres, et qui soit comme le tombeau des romans, et des absurdités de la poésie.1.3.4.1. « Rendre les costumes visibles en tant que tels »

- un déni ingénu à vocation déflationniste, proche de ce que la ligne pongeo-gleizienne appellerait un

« désaffublement » : l’absence de mention de genre n’est ni« une volonté [ni] un désir d’abolition des genres ni même des frontières entre les genres – je ne me suis même pas posé la question… » ; - et l’assomption de plusieurs genres à la fois, opération manifeste d’un jeu de suraffublement (c’est le cas de la composition générique singulière de Crâne chaud : « fantaisie réaliste critique »).

- d’une part, de l’ordre de la cautèle fondée culturellement, justifiée historiquement. À propos du Rimbaud d’Une saison en enfer, de l’« attelage Lautréamont-Ducasse » (soit : aussi bien Les Chants de Maldoror que les Poésies) et du Nerval des

« Nuits d’octobre », elle déclare : « Je ne sais pas s’il y avait de leur part une volonté d’abolir les genres… Sans doute se pensaient-ils poètes, d’une certaine manière, même dans l’anti-poésie à fond » . Posture d’ingénuité tactique, au fond, devant la rigidité supposée et la laxité réelle des critères génériques : si le genre va de soi, nul besoin de le mentionner. - d’autre part, de l’ordre d’un jeu avec le contexte éditorial, ses attentes tacites, sa commande permanente : moins on en dit sur sa position d’écriture, moins on éclaircit les raisons et les motivations, moins on inscrit ce qu’on fait dans les catégories en place, plus on se donne la chance de surprendre, et d’abord son propre éditeur.

- un genre mineur (non canonique) et déjà impur du point de vue des critères littéraires (incohérence, volubilité, excentricité y sont valorisées comme écarts par rapport à une norme d’écriture qu’on peut appeler, après Prigent,

« la belle ouvrage » ), - mais aussi, traditionnellement, un genre anti-genres

.

Je saisis quelques phrases de l’accusation formulée à l’aide d’un organe qui semblait être celui de M. Patin :

– Du réalisme au crime, il n’y a qu’un pas ; car le crime est essentiellement réaliste. Le fantaisisme conduit tout droit à l’adoration des monstres. L’essaysme amène ce faux esprit à pourrir sur la paille humide des cachots. On commence par visiter Paul Niquet, – on en vient à adorer une femme à cornes et à chevelure de mérinos, on finit par se faire arrêter à Crespy pour cause de vagabondage et de troubadourisme exagéré !…

J’essayai de répondre : j’invoquai Lucien, Rabelais, Érasme et autres fantaisistes classiques. Je sentis alors que je devenais prétentieux.

– Qui avait imité Sterne…

– Lequel avait imité Swift.

– Qui avait imité Rabelais.

– Lequel avait imité Merlin Coccaïe…

– Qui avait imité Pétrone…

– Lequel avait imité Lucien. Et Lucien en avait imité bien d’autres… Quand ce ne serait que l’auteur de l’Odyssée, qui fait promener son héros pendant dix ans autour de la Méditerranée…

1.3.4.2. « Manifestes » de Tarkos

Christophe Tarkos :– Le signifiant = le signifié. C’est pour moi ce qu’il y a de plus important. Je vais expliquer en faisant un petit dessin et vous allez me dire ce qui est là, ce que vous voyez là.Pascale Casanova :– Je lis « chat ».

C. T. :– Et donc quand on regarde et qu’on voit « chat », on a le signe = du signifiant = le signifié. On a tout : vous avez lu chat, et vous avez compris chat.

P. C. :– Hm.

- il y a ceux d’R.R., d’abord, évidemment pasticheurs (dramatisation de la prise de conscience et de décision, récurrence d’un

« nous » qui annonce le « monde magique » et les déclarations tapageuses de « Gonfle » ) ; - il y a aussi le « Manifeste Chou », dont nous avons montré

comment il désamorçait les poses récusatrices de la question-de en affirmant la poursuite de la poésie par tous les moyens ; - il y a « Le poème de dehors », dont nous avons signalé

qu’il prenait en charge un des attendus du genre « manifeste », l’explicitation des principes poétiques (en l’occurrence, l’inhésion du flux à ce qui flue ) ; - il y a enfin Le signe =, qui radicalise le principe du « Poème de dehors », en transformant l’inhésion en pure équivalence (« le signifié = le signifiant »).

- littéralité : son adresse doit être d’une limpidité de nature à verrouiller sa réception (c’est une mise au point),

- et déclarativité : c’est une annonce formelle dont la portée et l’espace de validité sont tendanciellement le monde entier, puisque ce que le manifeste déclare, il s’y jure, il s’y attache absolument.

Gudrun de Geyter – C’est un peu comme King-Kong qui bat avec ses mains… ?:

C.T. – Ah, oui, oui, très bien, oui, tout à fait ! Et qui va dire, je vais faire beaucoup de choses, etc. Donc on va faire des tas de petits manifestes comme ça, qui sont assez microscopiques. Et parmi ces manifestes, il y a toujours une idée, quand même, de faire que les choses soient plus directes, plus concrètes.

distance

distant

la distance

distendu

le distant

un peu de distance

un distant

de la distance

distancée

distendue

une distance

sa distance

grincement et écrasement = substance

= les deux bandes noires laissées sur le sol

par les pneus du freinage juste avant

l’écrasement

Conclusion : La question-si-la-poésie

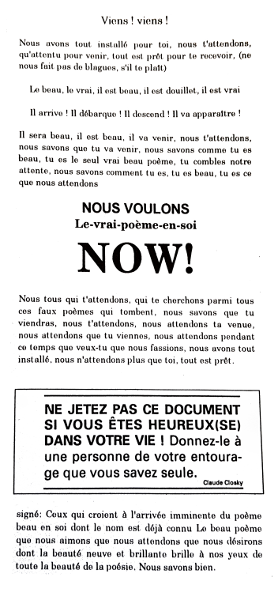

C’est comme s’il fallait à chaque fois déblayer le terrain et mettre la poésie en crise, pour que resurgisse, nue et crue dans le trou ouvert, la question de la poésie. Comme s’il fallait toujours, devant cette brûlante question, installer un cordon sanitaire, un glacis aseptique, un « ce n’est pas ça » agressif qui dessine, autour du trou de la poésie, un bourrelet tuméfié de déclarations négatrices. […] Comme si, dans la logique perverse du dispositif, [la poésie] n’était que cette question toujours reposée, cette réponse toujours différée sur sa propre nature, cet empêchement à fixer sa propre définition, ce retrait aux formes sues, cette sempiternelle renaissance à partir d’autre chose qu’elle-même.- Quintane qualifie son deuxième premier-livre, Chaussure, de « pas spécialement poétique », pour corriger les malentendus autour de son premier premier-livre, Remarques. Que recouvre ici l’adjectif « poétique » ? À quelle poésie « spécialement poétique » l’expression s’oppose-t-elle ? Peut-on l’étendre à l’ensemble des œuvres de notre corpus ?

- Tarkos commence son « Manifeste Chou » par le constat qu’« il y a quelque chose qui ne va pas dans l’utilisation du mot poésie ». Qu’est susceptible d’y désigner ce « mot » ? De quel trouble dans son « utilisation » est-il ici question ? Que distingue le choix du terme « utilisation » de celui, attendu, d’« usage » ? À considérer la dramatisation du texte (de « Ça ne peut plus durer comme ça » à « Ça va durer. Ça peut durer encore comme ça »), que signifie que « poésie » continue en dépit du diagnostic initial ? Une persistance têtue des pratiques ? Une subsistance nonchalante du vocable ? Une persévérance de la poésie dans son être ?

- d’élucider les rapports d’adhésion et de défiance des auteurs d’R.R. vis-à-vis du « Milieu » et de la « psychologie » poétiques (Quintane)

; - d’exhumer les raisons profondes du refus de Quintane d’être accaparée par une lecture « ontothéologique », et de comprendre les raisons de son égale méfiance face aux poétiques de l’objet

; - de déterminer les rapports des deux auteurs aux discours d’autorité et aux figures tutélaires du champ à l’époque de leurs débuts (en l’espèce, les œuvres poéticiennes de Christian Prigent et Jean-Marie Gleize)

; - d’appréhender les conceptions tarkossienne et quintanienne de la poésie comme genre, et de la littérature comme tutelle de ce genre, pour prendre la mesure de ce qui les sépare des conceptions de leurs aînés, reçues de Bataille (via Prigent) et de Ponge (via Gleize)

.

- En termes bataillio-prigentiens : la poésie se renouvelle de « haïr » ses manifestations consacrées

. - En termes pongeo-gleiziens : la poésie ne se demeure fidèle qu’en ne cessant pas de se débarrasser des insignes de la poésie (c’est un des sens du fameux « désaffublement »)

.

- pour Prigent, faire de la poésie c’est ne pas savoir ce qu’elle est mais savoir ce qu’on fait (on

« radicalise la question de la littérature » ) ; - pour Gleize, faire de la poésie c’est ne pas savoir ce qu’on fait mais, sinon savoir qu’on en est, reconnaître au moins qu’on y est en ce qu’on tente d’en sortir.

Une démonstration du principe heuristique de la « convention mentale », par GaelGeobiologue63 : « On va juste penser une phrase, se régler sur une fréquence, la fréquence qui correspond à de l’eau dans une canalisation (et pas à une source, ndr). J’avance et je dis « canalisation d’eau, canalisation d’eau » ; ça bouge. »

Mais derrière l’humble « mission » poétique, consacrée par l’alogon, c’est moins une « docte ignorance » qui se maintient que le vieux privilège sapientiel d’une ignorance docte.

(A) non spécialiste, opérateur moyen ;

et de

(B) manipulateur (utiliser la poésie, c’est avoir autre chose en vue, s’en servir, la mobiliser à d’autres fins qu’elle-même).

Le premier sens est moins-disant : il implique, dans le rapport au legs, un « désaffublement », un refus de la charge ; le second est renchérisseur : il implique un « suraffublement », un zèle d’aîné dans la gestion de l’héritage.

- refus de la séparation des registres (notamment parodique / non parodique

) et, par suite, conjugaison de ces registres ; - contestation de la séparation des genres, perçue comme la trace analogique de celle des savoirs et des tâches ;

- prise en compte polémique d’un morcellement du monde en discours spécialisés et de la division des intelligences sur la base des compétences entretenues par ces discours

; - refus d’un partage du monde entre dupes et non-dupes, auquel certaines poses de la question-de sacrifient (la poésie comme pratique héroïque devant le langage, dans un monde dupe de la véhicularité de celui-ci)

; - atténuation du partage entre « lyriques » et « formalistes », et substitution d’un autre partage, entre poétiques exceptrices (ou poétiques de l’alogon) et poétiques inclusives

; - refus du partage entre activités souveraines (littérature, poésie) et marasme démocratique (éducation populaire, littérature générale), considéré comme un partage classiste (un idéal relationnel de lecture se substituant, explicitement chez Quintane, à l’idéal aristocratique de l’« écriture » souveraine

) ; - de manière afférente, modération du partage entre pratiques marginales (ou « souterraines » ; Prigent) et pratiques majoritaires, consensuelles (ou « mainstream » ; le même)

;

- de manière afférente, modération du partage entre pratiques marginales (ou « souterraines » ; Prigent) et pratiques majoritaires, consensuelles (ou « mainstream » ; le même)

- refus du partage entre « expérience des limites » (trope bataillien) et expérience ordinaire

.

- dans R.R., par des pastiches et styles d’emprunt, une diversité de tons et de registres, des ragots plus ou moins railleurs sur le « Milieu » (la capitale est de Quintane), des proclamations politico-théoriques bouffes

; - ensuite, dans les deux œuvres, par une critique des conceptions de la poésie qui dispensent celle-ci de récolement (de confrontation avec ses raisons) ; c’est ce que nous avons appelé une chasse du sans-pourquoi de la rose et au-delà

).

- du côté de Quintane, enterrement du terme sans pompe

(son « Poésie, c’est mort » faisant écho, par la familiarité de l’expression, au « Poésie, c’est crevé » de Prigent, repris de Denis Roche) ; - du côté de Tarkos, mutation tactique qui, comme le dit Castellin, préfère « l’infiltration parasite » à la « guerre ouverte », et la poursuite d’

« un “oui” plus qu’ambigu » au « non ! qui coupait court » .

2. La question-qui

Introduction : « Dé-spécialiser tout »

Au poète de droit divin, à celui qui dit la « vérité », Pindare oppose avec mépris, « ceux qui ne savent que pour avoir appris » : pareils à des corbeaux dans le bavardage intarissable, ils « croassent vainement ».- d’une part, de casser le bloc, théoriquement impraticable, de la « poésie » en appareillant le terme pour en préciser les occurrences (poésie-vocable, -Idée, -pratique, -patrimoine, -champ, -Milieu, -espèce, -genre, -lieu-du-discours). Ces distinctions travaillent le terme, de l’intérieur, en épaississement (elles étoffent le problème qu’une « question » supposée immémoriale offusquait) et, de l’extérieur, en réduction (elles rendent patent le caractère absurdement générique du signifiant au regard d’un signifié en miettes) : « poésie » y apparaît, pour paraphraser une remarque de Quintane, comme ce qui

« maintient la [poésie] dans sa peau » . - d’autre part, d’établir une distinction importante sous la forme de deux questions-types correspondant à deux dispositions devant le lieu du discours que désigne l’assomption du terme « poésie » : la question-de-la-poésie ; la question-si-la-poésie.

- La version de Quintane, d’une indifférence au terme, peut se dire dans les mots de Laplace devant l’objection de Dieu :

« je n’ai pas […] besoin de cette hypothèse » . - La version de Tarkos, d’une trivialisation des débats autour du terme et d’une voie cataphatique avariante donc désacralisante, peut se dire dans les termes d’une aggravation du quodlibet gleizien

: poésie, c’est tout ce qu’on veut, plus un.

- toujours l’autre d’une foi positive, naïve, béate dans la poésie (Prigent

) ; - « le contraire de ce que vous pensez, toujours le contraire, et même elle serait tout simplement le contraire, sa définition la plus simple serait d’être le contraire. » (Gleize

)

- en conteste l’institution (la légitimité du savoir dont s’autorise sa parole),

- émancipe la poésie des rôles qui lui revenaient de droit dans la société archaïque (dire l’éloge et le blâme notamment),

- fait d’une ancienne prérogative d’inspiré (la mémoire-mnêmosúnê) une compétence (tekhnê) du monde : la mnémotechnique,

- et transforme ce que Platon nomme la

« possession » poétique – c’est-à-dire un don qui fondait l’idée que le poète était sciens nesciens l’interprète de la providence – en pratique autonome (Simonide, notamment, monnaye ses poèmes).

2.1. Le logothète et le parlant ordinaire

Introduction : Division du prophétariat

- Le poète ne sait pas ce qu’il dit